文∣涅槃

01

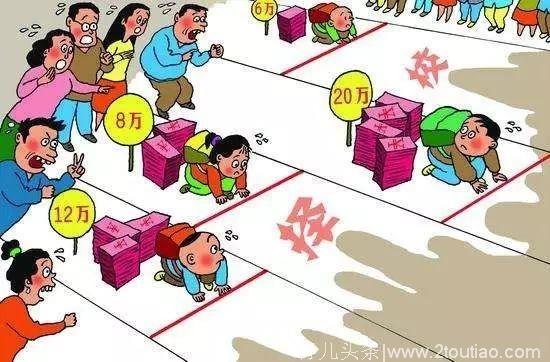

现在家长对孩子的教育非常重视,就连幼儿园阶段都不敢松懈。大家都害怕孩子输在起跑线上,争先恐后,只为争取更好的教育资源。

有些人从怀孕开始就在考虑这个问题。我一个同学,为了以后孩子能进当地一所重点小学,老婆刚怀孕,就计划着买学校附近的学区房,价格虽然比其它地方贵了三分之一,依然有很多人抢着买。

为什么这些家长想尽办法要让孩子进好的小学?我们理清一下思路,发现这缘于最终的目标:让孩子以后上好的大学。教育领域已经形成了自己的“生物链”。从上往下:要上好大学,就要上好高中,要上好高中,就要上好初中......这样一直推到幼儿园。

02

现在还流行着一种教育成功学,市面上充斥着许多这样的书籍:《教孩子成功成才故事全集》、《赢在起跑线上》等等。这种给孩子和家长灌输单一价值观的速成指南,只会扼杀孩子的天性。

我们已经习惯将孩子的教育比作一场比赛,比赛的终点,就是重点大学的录取通知书。

现在小学生们的学业也很重,除了正常上课,还要在休息时间报许多的培训班。我们总害怕孩子学得少了,总担心输给其他人,认为输了一步,就输了一生。于是我们打着为孩子好的光辉旗帜,为他们报各式的特长班。奥数,舞蹈,书画,练字,音乐,棋艺。

家长们很少在乎孩子是否学得快乐,累不累,开不开心,我们只是害怕输,苦口婆心的劝说孩子,现在吃苦,是为了以后不苦。可不知为什么,许多原本对学习感兴趣,有热情的孩子,开始掉队了,跟不上了,甚至讨厌去学校,讨厌学习。

有一份来自上海的调查报告让人不敢相信:在幼儿园,85%的孩子考过钢琴证书,10%的孩子教过英语证书,5%的孩子考过美术证书,2%的孩子教过舞蹈证书,1%的孩子考过珠心算证书。

幼儿园小学化现象泛滥,成为了小学提前班。不断前移的起跑线,从初中,小学,一路侵袭到幼儿园,而不能输的领域也越来越宽。

03

孩子们现在学得东西不止是多,而且难度也是相当的高,我们来看看北京市各小学的“幼升小”入学试题: “小明不喜欢穿高跟鞋,小明换灯泡不用梯子,小朋友你们认为小明是谁?”“动手题:一张纸撕一次变成三张、一张纸撕一次撕出四个口、六根牙签摆出5个正方形、四根牙签摆出3个三角形……”

这几题当时在网上一出,难道倒了无数网友。可想而已,还是幼儿园的小朋友们有几个能算出来呢?能算出来的就是优秀宝宝,会受到老师当着全班同学的面表扬。但更多的是算不出来的宝宝们,这样做只会打击他们的自信心,让心灵受到重创,觉得自己好差劲!

教育的本质在于完善人格,而现实情况是:教育已经全盘竞技化,成为每个人生存竞争的工具。

我那个已经读小学的侄女,放学后得去学一小时舞蹈,然后回家做作业。周末参加钢笔字练习班和绘画。现在的孩子,没多少时间嬉戏打闹,每天上下学家长接送,全程监督,唯一亲近大自然的机会是陪父母去农家乐吃饭,他们都淹没在写不完的作业,学不完的课程中。

我们的幼儿教育已经变味了,许多人认为童年是人生中最快乐,最无忧无虑的阶段,没有成年之后的责任和压力,但事实却不是这样。

我们的孩子从小就得面对成功的重任,成为父母攀比的道具,几个家长聚在一起,一定会谈论:我家的宝宝才三岁,已经能从1数到100了,另一个家长跳出来说,我家宝宝能背好几首唐诗了呢......

无论是家长,学校,老师还是社会,教导孩子将来要做人上人,要出人头地,要考个好学校,改变自己所处的环境或整个家庭的命运,这个意识在孩子很小的时候,就深深扎入内心。

04

我们到底要培养什么样的孩子?可以借鉴一下日本的经验。

当年日本的幼儿教育也和我们一样,是彻底的竞争化,学生的压力很大,结果造成了许多学生厌学甚至自杀。后来进行教育改变革,实行宽松式教育。

简单点讲,就是让孩子有自主选择的余地,并对这个决定负责。

举个例子:考试结束后,如果你得80分的话,可以第二天重新跟老师要求,想再考一次,那么老师会把同样的考卷给你,第二次可能会得90分,如果不满意,还可以要求第三次,第四次,直到你满意为止。为什么这样做呢?日本教育的目地是为了你弄懂,而不是单纯为了分数。

38年前,中国派出了访问团去美国考察初级教育。回来后写了一个三万字的报告。

报告中说:

美国孩子,无论品德优劣,能力高低,无不趾高气扬,踌躇满志。小学二年级的孩子,大字不识一斗,加减乘除还在掰手指头,就整天奢谈发明创造,无论是公立还是私立学校,音体美活动无不如火如荼,而数理化则乏人问津,课堂几乎处于失控状态,孩子或挤眉弄眼,或谈天说地,或跷着二郎腿,更有甚者,如逛街一般,在教室里摇来晃去。

——本段节选自纪录片《教育能改变吗?》

当时访问团认为美国的基础教育已经病入膏肓,但是这个病入膏肓的教育又培养出了八十几位诺贝尔奖获得者,时至今日,美国的科技依然领先全球。

中国幼儿教育的出路在哪?被称为中国幼教之父的陈鹤琴,已经指明了方向。他在1923年,创业了中国第一个幼教试验基地,南京鼓楼幼稚园。

他的教育理念是:发现小孩,解放小孩,信仰小孩,变成小孩。这些教育理念放到现在都是没有过时的,而现在我们这种逼着孩子成为神童的培养方式,应该要好好反思一下了。

关注孩子的未来,希望他们有一个光明前程,这无可厚非,可如果将孩子未来的社会成就放在他的快乐和健康之上,这就是一种畸形了,也是一种急功近利的教育观。

人生是一个马拉松长跑,而不是百米冲刺,在马拉松比赛中,赢在起跑线,对结果来说,没有多大意义。

本文来自公众号:蚂蚁书

关注查看更多精彩内容

-KAr.jpeg)