如果你总是同情孩子,那其实你是在低估孩子。

父母容易错把同情当共情,这样刻意培养出的孩子真的会“弱爆了”的,因为过度保护,过多同情,其实变相剥夺了孩子成长的权利。

那同情与共情究竟有什么区别?到底什么才是共情?这篇文章就来给大家彻底说清楚。

当你因工作失利而低落时,接到老妈电话:这工作是很难啊,我本来就觉得你不大行,干不好咱就别干了吧。这样的话,你听过后,会如释重负吗?会重整旗鼓吗?

这“真挚的同情”只会让你感受到自己的无能。我曾经很长时间内觉得是自己体会不到老妈的苦心,直到亲耳听个体心理学大师伊娃·德雷克斯在“心灵的力量”讲座中谈到:同情和共情的不同就在于,同情让人脆弱,而共情让人坚强。立马恍然大悟:原来是因为我妈一直在同情我!

作为家长,反观自己,你是不是也在教育孩子的过程中,错把同情当共情了呢?

同情真有那么不堪吗?我们不是还希望孩子有“同情心”吗?

同情与共情的区别

现在,我们需要先大致区分一下同情与共情(本文不是学术论文,恳请专业人士不要细究概念,我们谈的是大众理解的意思)。

同情,对应英语中的sympathy。广义的同情,是一种普遍性的关怀,无关乎对象强弱贫富等,甚至可以延伸到其他生命形态,也即我们常说的“同情心”;而狭义的同情常针对弱者、不幸,其中夹杂过多的主观成分,也就是我们今天要说的“同情”。

而共情,对应英语中的empathy,是指能够体会他人的情绪和想法、理解他人的立场和感受,并站在他人的角度思考和处理问题。有时还被翻译成共鸣、同感、移情等。

可见,同情与共情并非是截然对立的概念,相反,它们更像渐变过渡。

在共鸣的基础上,忍不住生发出怜悯之情,就由共情滑入了同情。为什么这么说呢?

同情孩子

其实是你低估了孩子

哪个家长不是对孩子充满了期待,怎么还会低估了孩子?

在小区健身广场,经常能见到这样的场景:小朋友动作不熟练,在某个健身器材旁摔倒了,哇哇大哭,妈妈立即赶过来,一边扶起孩子,一边说:“摔疼了吧?来,妈抱抱。早就说过你还小,玩不了这个。我们不玩了。”

诸如此类,辞情恳切地认为孩子“不能”,真心是在事半功倍地矮化儿童。

为什么一次失败就被定义为“不能”呢?这难道不是一个家长告诉孩子正确做法的“可教时刻”吗?抑或放手让孩子去观察、去试错、去体验,直至找到合适的方法,为什么你不能相信孩子有这个本事呢?

往往那些被父母紧盯着的孩子,玩起来紧张兮兮、小心翼翼,最终感叹自己“不会玩”;而那些在一旁闲聊的家长,虽然每每被贴上“不负责任”“照顾不周”的标签,但他们的孩子们却总是“会玩”,并且玩得开心又尽兴。

既不给孩子学习、进步的机会,又一而再再而三告诉他“你不行”,家长过度的保护终于内化为孩子负面化的自我认知——“我不行”。

不仅如此,孩子还需要听凭家长毫不掩饰的比较、没有来由的高期望以及突然而至的贬低:“别人都行,你怎么就不行呢?”

从低估一步跨越到高估,这简直就是在处心积虑地消解孩子的价值感。

过多同情

暗含了父母的控制欲

为什么家长容易过度同情、愿意给予孩子那么多没有必要的关注和帮助呢?——“因为爱孩子啊。”

因为我吃的盐比你吃的饭还多,当然比你见多识广,你当然得听我的人生经验。我费劲心思给你方方面面的照顾和保护,你当然更应该比一般孩子更优秀、更感激我啦!

真的是这样吗?还是跳出家长一厢情愿的逻辑,客观分析一下吧。

家长全方位地“罩住了”孩子,以“保护”的名义剥夺了孩子亲身经历、体验的机会,削弱孩子的智慧和能力,让孩子觉得气馁、无助,觉得自己只能依靠家长;

孩子自己没有发展出应对的技能,天长日久,也会觉得家长的付出和辅助是理所应当,一旦情况不尽如人意,就消极、抱怨,进而演化为“点儿背必须怨社会”。

这种奇怪的做法满足了父母内心对控制欲、优越感的需求,却对孩子的成长无一裨益。

前不久,联合国儿童哲学顾问、应用哲学创始人奥斯卡先生在童书妈妈幸福教师成长计划活动中,对学员们说道:父母对孩子过多的关心和同情,其实是获取权力的方式,看你这个小宝贝多么需要爸爸妈妈的帮助啊。可是他也说:牺牲过多的人往往钟情于独裁。

乍听,觉得耸人听闻;细想,又深以为是。

真实的案例并不少

看似以爱为出发点的同情和保护,其实,只是一步步抬高了家长自己,而让孩子一步步陷于自卑之中。

实际上传递给孩子一种消极信息,并且在孩子周围竖起一道道墙,阻碍了孩子积极寻找答案的信心!

不知家长朋友们是否还记得当年红极一时的歌手陈淑桦?她是一代歌坛天后,也一直受护于霸道母爱的生活低能儿。

母亲既是陈淑桦的经纪人,又是她的司机、秘书、保姆,甚至代言人。她的母亲曾说过:“淑桦天性柔弱,天生就是个要人疼爱保护的孩子。我们就这么一个孩子,我可不能让她有什么闪失。”

大包大揽的经纪人兼高级保姆母亲突然“过劳死”,陈淑桦的世界坍塌了。随后的7年中忧郁、自闭,直至后来,好友和父亲一道让她接受心理治疗、与外界接触,她才逐渐好转。

所有这些,都是从一句“孩子还小,我们当然要保护她”的同情开始,明显的“我强你弱”的亲子关系,泯灭了一个人成长和独立的路径。

让孩子变得脆弱又无能,是爱孩子吗?你还觉得,同情是爱的体现吗?

共情不只是

说“我知道你很生气”

同情固然不可取,但共情为什么就可取呢?

有的家长说“我经常试着说出孩子的感受,跟孩子共鸣,但什么作用也没有啊!”——因为这种,只是假装共情。

从对他人的想法、处境感同身受出发,想到“我”可以做什么予以“补偿”的,是“同情”;想到“他”可以做什么予以弥补的,才是“共情”。

所以,共情不只是跟孩子说“我知道你的伤痛”。

当然,分担孩子的情绪很重要,这让孩子知道,自己在父母面前是被理解的、情绪是被接纳的。很多时候,一句话都不用说,第一时间的陪伴就足以安慰。

更重要的是,在孩子宣泄情绪后,作为“过来人”,父母需要引导孩子逐渐平静下来——任何问题的有效解决,都是建立在情绪平稳的基础之上。

让起伏的情绪渐趋向平稳,这是一种需要学习、练习的技巧,而父母是孩子的第一任老师。

而平静也不是最终目的,解决问题才是。而短平快的解决方式可能是父母出手,但请家长千万忍着,孩子的成长不是一蹴而就的,您大可不必如此心急。

孩子有权学习如何克服困难

请尊重孩子

平静下来,共同面对问题,探讨克服困难的方式,即使孩子年龄很小,也可以通过这样的引导,理性分析目前的状况。

我家老大三岁时得了肠胃炎,肠胃疼痛本来就不好受,再要她吃药她更不开心了,每次吃药的时候都委屈得一把鼻涕一把泪,几个大人都觉得孩子“太可怜”,不知道再怎么劝。

这天,刚好爸爸在家,他抱过一脸泪痕的孩子,语气平缓地说:“你肚子难受好几天了对不对?”孩子哭丧着脸点点头。“我知道你很不舒服,也知道这药很苦。但是,要想早点儿好起来,你必须要吃下这种药。知道了吗?来,你需要坚强一点儿。这药一口就能咽下去,我相信你能做到。”

结果,孩子居然不哭了,居然非常配合地吃下了药,并且就此没有因吃药再哭闹。

鲁道夫·德雷克斯告诉我们:“孩子们的脑力其实非常发达,值得你好好信任。”自此,我深信不疑。

孩子不仅有学着克服困难的能力,而且,他有这个权利。

未来能怎样,谁也说不清,唯一能确定的,不是找到一个人永远能够替你摆平,而是掌握自己摆平的方法和途径。

过度保护,过多同情,其实是变相剥夺了孩子成长的权利。

这不意味着我们对孩子撒手不管,而是让自己成为“过滤器”,过滤出孩子可以面对、应付的情况,然后有意识地退后,让孩子去经历、去成长。随时准备好,在他实在无法解决时给予帮助。

从孩子出生那天起,我们就可以开始这样的行为。慢慢地,通过观察和引导,将生活以及生活中的困难、挑战和问题解决后的满足感、成就感,都交还给孩子。

——鲁道夫·德雷克斯《孩子:挑战》

共情让人坚强,但它绝非一句话的功效:它在尊重孩子的基础上,给予孩子更多平等自由、更多责任;它在足够的时间和耐心的基础上,给孩子思考、做主的空间,进而重建价值感,树立独立意识。

孩子需要家长的理解和支持,只是,你正在做的——是同情还是共情?会让孩子走向脆弱还是坚强?

从感同身受这个相同的点出发,不同的反应会在孩子人生中造成不同的蝴蝶效应。

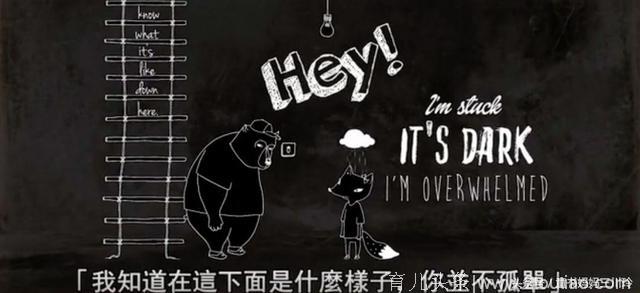

备注:本文插图来自动画短片《同理心的力量》截图

作者简介:裙带菜,家有8岁闺女和4岁儿子,童书妈妈编辑,曾做过新闻网站编辑、时尚杂志编辑。

©版权信息:本文为裙带菜原创,童书妈妈首发,转载请后台联系。欢迎不经同意,热情转发到朋友圈、家长群扩散。

___END___

童书妈妈三川玲

-oE.jpg)