我是鱼博士,专治育儿难题

如果养育小宝贝时遇到了困难

留言给我,来者不拒

“绝不让孩子输在起跑线上。”

近期,一部印度电影《起跑线》折射出多少家长的心声,剧中的妈妈米塔为了让女儿进名校,和丈夫使出浑身解数,找各种方法,走后门、找中介、贿赂……

最终决定另辟蹊径,通过扮演穷人,举家搬入贫民窟,绕道实现孩子的“名校梦”。

电影虽然拍摄的是印度现实,却和很多中国家长的做法如出一辙,购买天价学区房、送孩子到各种补习班、找名师……也是费尽心思。

“小学进不了民办,就意味着读不了好初中,读不了好初中,意味着读不了好高中,那重点大学就没希望了。”

这是很多家长对孩子教育的焦虑所在,也足以表明对幼升小的“关怀”程度。

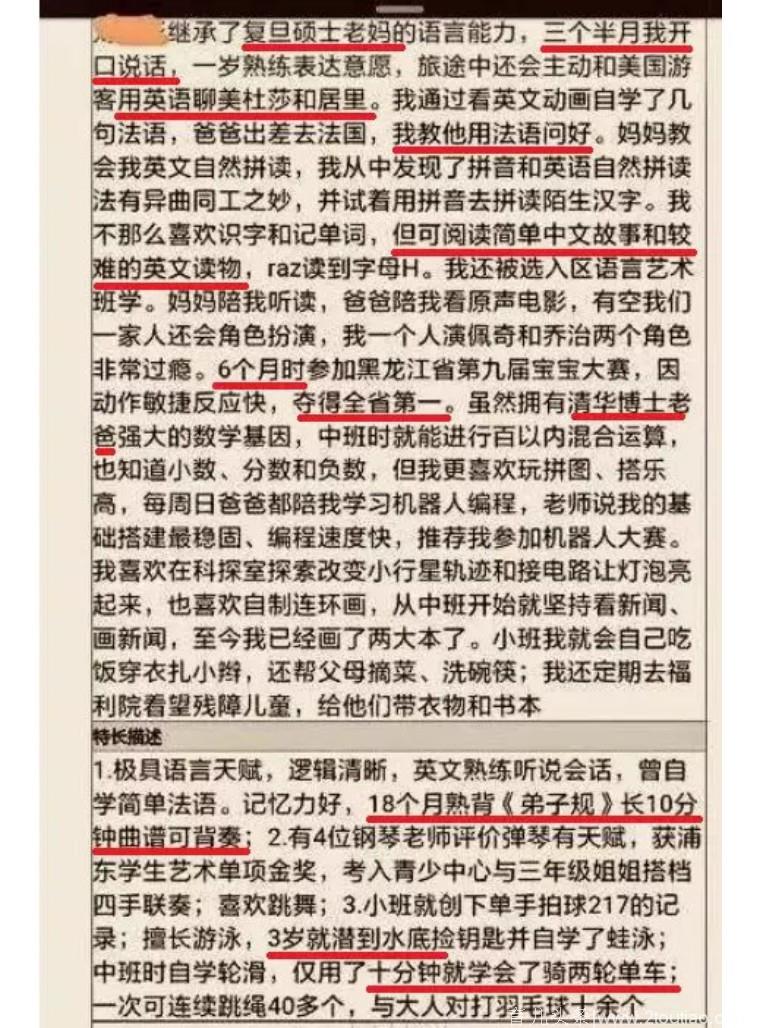

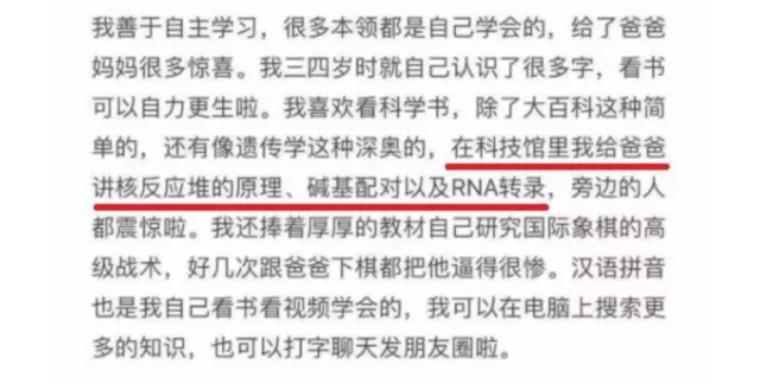

近日,一篇《魔都幼升小的牛娃怕不是爱因斯坦转世……》在朋友圈肆虐传播,文中所展示的那些“牛蛙”的简历看过之后让人瞠目结舌,让那些即将幼升小的家长的心情变得更沉重了一些。

3个半月开口说话

6个月时夺得全省第一

18个月熟背《弟子规》

3岁学潜水

十分钟学会骑单车

除此之外,还有:“懂核反应堆、碱基配对以及RNA转录”“会微积分”,平时最喜欢的游戏是:编!程!会用“Swift语言编写代码……”

我的天!啊!

是不是可以批准他们不用上学,因为他们的某些水平已经让很多高年级的学生都望尘莫及。

然而,在本该无忧无虑、天真烂漫的年纪,不知如此“优秀”的他们经历了什么。幼升小“抢跑”,着实挑起了无数家长对教育的深切焦虑。

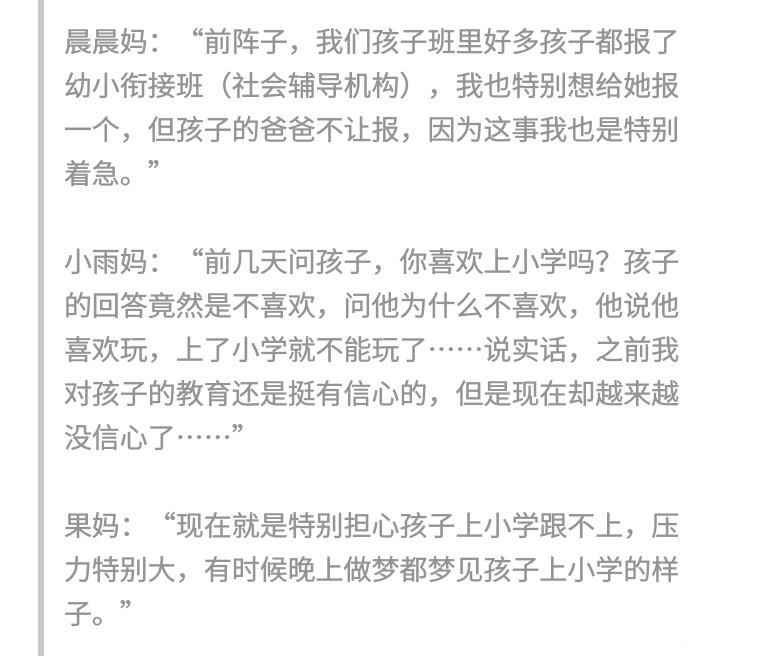

“别人家的孩子怎么做”和自家孩子无可把控的因素是家长焦虑的主要来源,所以,造成了以下现象:

很多家长选择幼小衔接辅导班的重要依据是辅导班是否开设小学课程的学习,家长们普遍偏好开设小学知识课程的幼小衔接辅导班。

而现实是,这样有时会阻碍孩子入学后的学习动力。

在孩子幼升小阶段,家长只从如何适应小学的角度出发,而忽视孩子自身的身心特点,忽视小学与幼儿差异的特点。

受到入学考试压力的影响,一些家长过度重视幼儿的智力开发,过早、过度地参加学习班,却忽视了非智力因素的培养。

看到别人报班了,也报,有时只是求个心理安慰,忽视了孩子自身的情况。

在幼儿园,孩子一天的生活通常可以在老师的帮助下顺利度过。但是在进入小学后,孩子要学着自己安排自己的生活作息和行为规范。例如,上体育课的时候鞋带松了,要自己系鞋带;热了或冷了,要自己系扣子解扣子;在课间上洗手间。

这些事情看似简单,但如果孩子没有能力独立完成,往往会让孩子产生受挫感。别人的小朋友都能做到的事情,他却做不到,还有可能被笑话。

家长因为焦虑,会把更多的因素转向外界,寻求支撑与帮助,就像很多研究、调查和观点通常是从学校、教师、家长等参与者角度进行的,从而忽略了幼儿自身的意愿,其实更多的应该从孩子出发。

看看小朋友自己对小学生活究竟是期待的,还是焦虑的?以下内容来自他人研究中的访谈记录。

从中我们可以看出,孩子本身对与幼小差异也有自己的认识。

他们会关注到学习内容的难易程度、教师的差异、生活规律的变化等各方面。

家长和老师们也可以从这些角度对小朋友展开幼小衔接的帮助。例如,在情感上给予小朋友支持;循序渐进地增加作业难度,给小朋友更多学科选择的权利,帮助小朋友发现并发展自己的兴趣。

从习惯开始

进入小学之后,孩子会面对角色的变化、环境的变化,作息时间、主要活动和家长要求的变化。

生活习惯方面,上小学后,将会比平常上幼儿园的时间提前一个小时,晚上需要写作业,睡得偏晚,学校也没有午休时间,而且孩子上课一天,需要坐好,小手背背好,还要认真集中注意力去听,确实会比较累。

一年级的小朋友对小学生活一时也很难适应,家长需要在之前做好生活和行为习惯的引导。

比如晚上早点让孩子睡觉;

合理安排做作业的时间;

孩子在课堂上坐不住,可以在家里模拟课堂,家人都融入其中,孩子当老师,我们当小学生,然后去告诉孩子怎么做是正确的,怎么做是不正确的。

孩子通过游戏的方式,知道在学校有哪些规则,并在一点一滴中,体会当小学生是一件非常严肃的事情,让孩子从心理上重视起来,准备起来。

提供宽松环境

著名的心理学家萨提亚曾经说过,世界上有地位、有影响力的人都是从婴儿开始,慢慢地长大的,怎样发挥自己的影响力,很大程度上取决于他生长在一个什么样的家庭。

良好的家庭环境,和谐的夫妻关系,稳定的个人情绪是孩子能够快速在学校适应的基础保证。

现在为了不让孩子输在起跑线上,家长为孩子选择了各种各样的培训班、兴趣班,却往往疏忽了最好的教育,就是心灵成长的教育,这个教育只需要我们父母做到这几点:安全、接纳、认可、尊重、信任,不要与别人对比,也不要言语伤害,不要转接压力就可以了。

这样孩子就会拥有无限面对未知的勇气。

当面对即将升入小学的孩子,最好不要静等花开,更不要充满焦虑,而是给予孩子充分的陪伴和关心,一起帮孩子把基础打好,相信孩子能顺利地度过小学新生阶段。