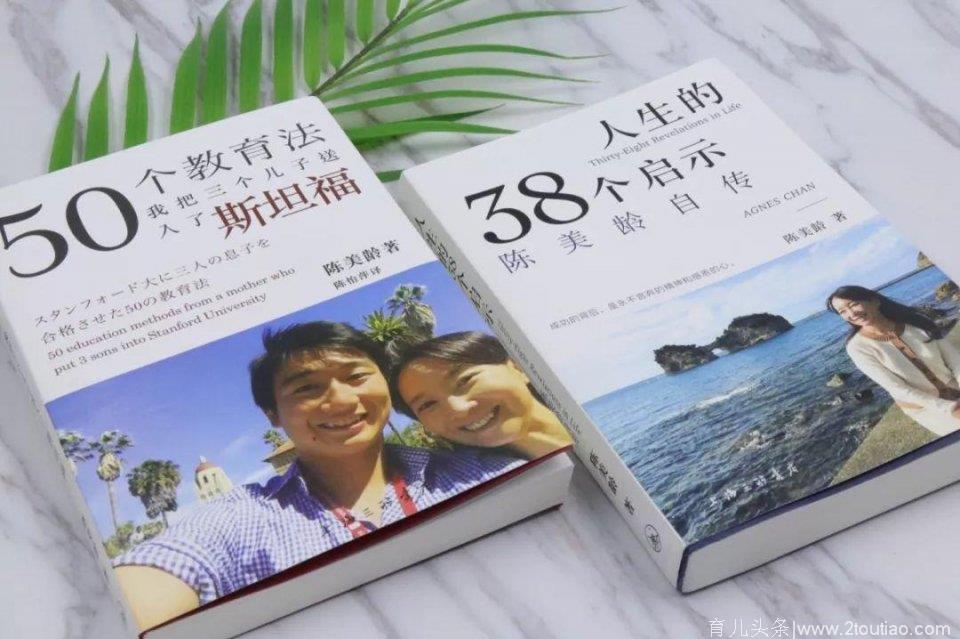

尹建莉老师推荐:

用现在流行的一个说法,陈美龄是被好妈妈耽误的歌唱家。但读过了她的文字,看到了她的教育格局和思想,又很想说,陈美龄原来是曾经卧底歌坛的教育家——她先用美妙的歌声愉悦了一代人的双耳,现在又用美好的教育思想普惠着新一代人。歌唱家、好妈妈、教育家三种身份做好一样已是不易,而她把每一种身份都做到了光华闪耀,高山仰止。如果能完全领悟了陈美龄的教育思想,你不一定要把孩子送进斯坦福,但你一定可以培养一个具有名校气质的、出色的孩子。

三流的妈妈做保姆

二流的妈妈做教练,一流的妈妈做什么

三流的妈妈做保姆,成天围着孩子的吃喝拉撒睡,事无巨细地为孩子服务,这样的妈妈很容易把孩子宠坏;二流的妈妈做教练,注重孩子的学习,孩子学什么,她们学什么。但往往也比较严厉,容易过度指责孩子;

那一流的妈妈做什么呢?分享一个最近看到的故事:

一个小男孩儿“咚咚咚”走到厨房,兴高采烈地对正在炒菜的妈妈提了一个有趣的问题:“妈妈,妈妈,为什么天是蓝的?”这位妈妈一下子回答不了,但没有叫孩子等待,而是立即关掉了煤气炉,大声称赞:“你问得真好!”然后兴奋地和儿子一起去寻找答案了……她说:“孩子发问时,永远不要让孩子等一等!”

这个故事中的妈妈,便是陈美龄。

陈美龄

October

25

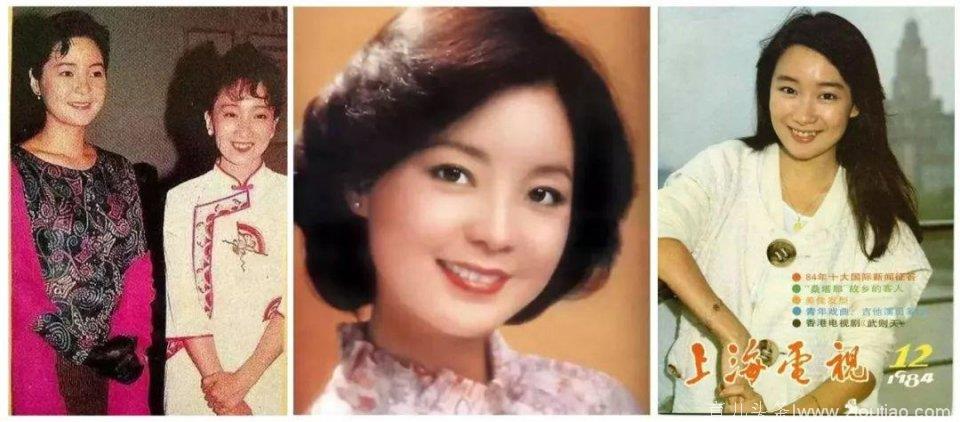

她曾是红透半边天的华人歌手,与邓丽君、欧阳菲菲等风靡于歌坛。

在事业最红的时候,她主动放弃唱歌,只身到加拿大多伦多大学攻读儿童心理学。

后来又以39岁的“高龄”,获得了斯坦福大学的教育学博士学位。

她还成功把三个儿子都送入全球名校斯坦福大学,故事里的那个小男孩儿就是她其中一个儿子。

今天父母学堂的主角,正是陈美龄——

“美龄论战”虽饱受争议

却用三个儿子交出完美答卷

因为坚持一边带孩子一边工作,陈美龄的行为在当时还很保守的日本引起了不小的争论,即那次著名的“美龄论战”。人们指责她太贪心了,工作也要,家庭也要。到头来只会一头也做不好,更会误导更多的年轻妈妈走上歧途。

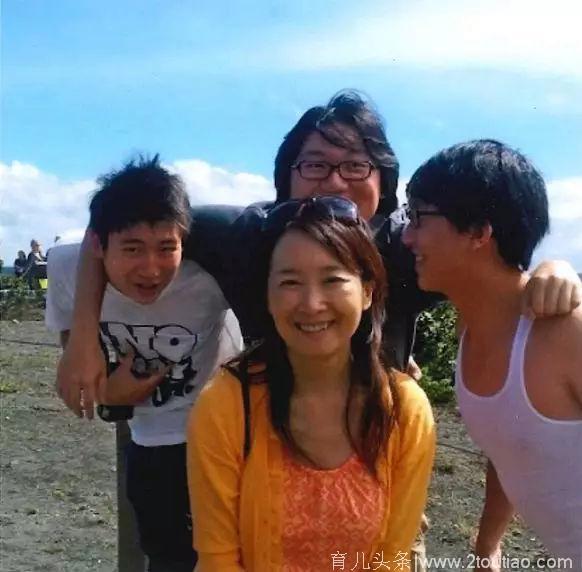

然而,倔强的陈美龄不仅自己成功从斯坦福毕业,完成从歌星到教育家的转型,还相继将她的三个儿子成功送进了斯坦福,用自己和孩子的成功,回击了那些曾经质疑她的人。

记得陈美龄在一次采访中说到,当她第三个儿子也成功拿到斯坦福大学录取通知书时,她不由失声痛哭,多年来积压在心中的压力:我到底能不能成为一个好妈妈?此刻终于有了答案。

“当把第一个儿子送进斯坦福,也许人们会说我是运气,可当我三个儿子全都进入斯坦福,我想我终于可以说,我成功了。也让更多的年轻妈妈看到,像我一样,你也可以做到!”

从当红明星到教育家妈妈

坚持最好的教育在家庭

褪去明星的光环,回到妈妈的身份,陈美龄遇到的育儿问题,一点儿也不比我们这些普通妈妈少:怎么一边工作一边照顾好孩子?如何为孩子择校?该不该给孩子报课外班?孩子的老师对孩子不好怎么办?等等。

然而身为教育学博士的陈美龄,在应对这些问题上早有自己的观点与坚持:

中国父母最可怕的地方就是把自己成长中的焦虑转移给孩子。正是这种焦虑,让无数家长和孩子都处于连轴转的水深火热之中。

“小孩子的起跑点是父母的脑袋。”

“兴趣班的孩子都在同样的起跑线,是赢不了的,最重要的还是家庭教育。”

她说,家长们都不希望孩子输在起跑线上,但要知道,孩子的起跑点是从父母开始的。

如果父母有充分的教育知识,能为孩子作出适当的安排,做好选择,明白如何去把握机会,理解孩子的需要,孩子的人生就一定能有好的开始。

而父母在家里要把基本的能力教给孩子,比如“头脑力,集中力,人与人之间的交流力,创造力,好学,自学,博学……”

如何将这些更科学、自然地透过家庭教育传递给孩子,教育家妈妈陈美龄也给了我们不少好的示范。

比如在培养孩子的学习力上,陈美龄一直注重呵护孩子们的好奇心。在日常生活中,她非常认真地观察儿子们,就像之前故事里提到的那样,当孩子们对任何事物哪怕表现出一丁点兴趣,她都会积极鼓励:

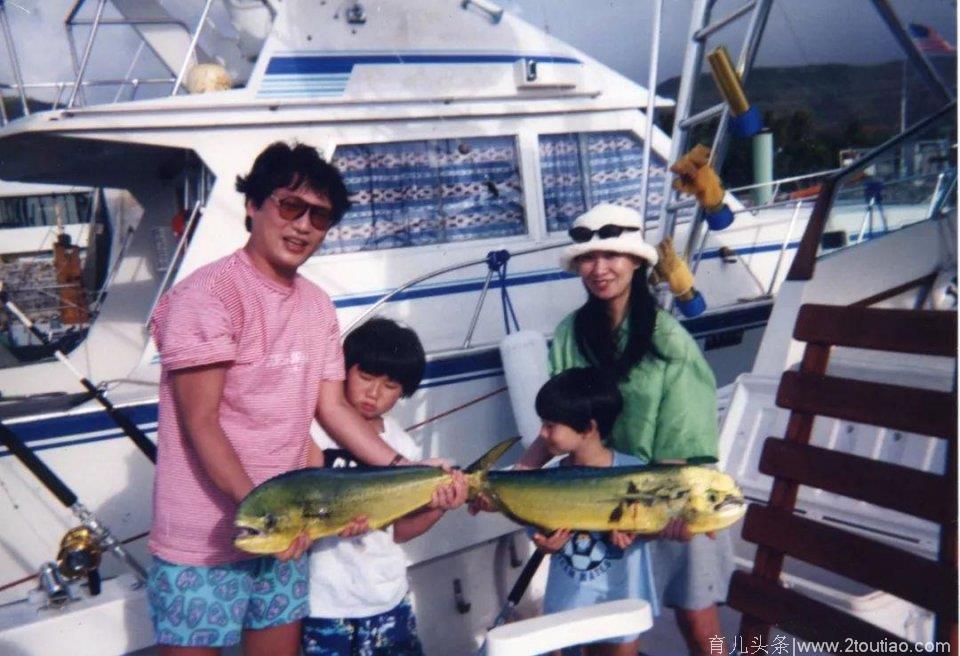

“大儿子第一次表现出对做菜有兴趣是在他3岁的时候。我把他带到厨房里,给他一把小孩专用的小刀,开始教他如何做莱。刚开始的时候,搬一张椅子到洗涤台前,让他站在上头切切蔬菜什么的。等过一段时间,一起做做蛋糕、派、饺子皮啦,洗洗东西啦。只要大儿子说想做什么,我都不怕麻烦让他放手去干。

他还非常喜欢玩假想钓鱼的游戏。把床当做小船一样站在上头,吊着一根线,时常假装自己在钓鱼的样子:“钓到咯,钓到咯。”他喊着,“钓到什么啦?”我问,接着他会回答我“鲥鱼”、“秋刀鱼”、“章鱼”什么的。“那我们怎么吃呀?”我再问,他会说“烤着吃”、“蒸一蒸,放点酱油”,给出许多有趣的答案。“那咱们今晚就做这道菜吧。”我附和道。两个人一起站在厨房里,他还会那样啦这样地不断给我出主意。

只要对孩子某个兴趣加以拓展,他的兴趣点将会越来越广泛,大儿子在五岁左右就几乎读遍了所有的鱼类图鉴书,称得上是一名小小“鱼博士”。

诸如此类,兴趣也好,运动也罢,无论什么领域都行。反正先让孩子发展自己的兴趣,让他自由地表达自己喜欢的事情。小孩子在做自己喜欢的事情时,是很有活力的。而家长要做的就是帮助孩子找到自己的爱好、擅长的领域,拓展他的潜力,最终也会有助于学习。”

正是在陈美龄这样潜移默化地家庭教育下,她的三个儿子不仅在学业上名列前茅,更重要的是还拥有了“自学”“好学”和“活学”之心——寻求答案时,充满好奇、怀疑和勇气,好学不倦、以学为乐。

她的三个儿子都不是考第一的学生,因为他们的目的不是分数,也不是排名,而是吸收新知识。但他们也明白,好的分数能够帮他们实现梦想。所以成绩也一直排在前10%。而在他们喜欢的科目上,就时常收到老师的赞赏。

提到她的三个儿子,陈美龄非常骄傲:“儿子协平是我在30年教师生涯中最出色的心理学生。每次考试我都用他的答案作标准。”“儿子升平不但是出色的文学学生,他的文章我都存起来,给下一年的学生作参考。”“儿子和平对数学的了解非常高,有他在课堂内,可以指导其他学生。”

不仅如此,三个儿子在自己的兴趣领域,也各有所长:大儿子,从小关注社会问题。在学校是学生领袖,深受同学和老师信任。二儿子喜欢音乐,高中时就已经与音乐出版社签了作曲合约。三儿子喜欢计算机,从小学开始就能为学校设计网站。

我们知道斯坦福是顶级名校,选拔的是最有前途,可以为社会做贡献的年轻人。而陈美龄的三个儿子,最终能被录取率才4.2%的斯坦福录取,依靠的正是她通过成功的家庭教育带给孩子的“自学”、“好学”和“活学”之心。

比做学霸更重要的

是让孩子拥有面向未来的能力

我们正身处一个飞速发展的时代,新技术不断涌现,人工智能方兴未艾。

别说孩子,连父母自己的未来都不确定。给孩子的教育投资,大量的时间、金钱花出去,培养孩子做学霸,进名校,将来到底能不能起作用,依然是个未知数。

怎么才能挣脱这个无所不在的焦虑困局?

针对这个问题,陈美龄也有自己的答案:“现在社会变化的很快,我们带孩子要想象20年后的世界,其实我们想象不到。所以我们要给小孩子很多基本的力量,比如说,强大的自我驱动力、适应力、抗压力、理解力,都非常重要。孩子不但要愿意接受转变,而且要享受转变。不但要接受失败,而且能把失败变成经验和成功之母。我们更需要锻炼孩子成为一个不会被机器取代的人。”

今天,她携自己精心为广大父母们准备的课程——“面向未来的30堂精英教育必修课”,来到父母学堂。借用美龄老师40年为人父母的经验,以及专业教育学博士的身份,与年轻家长们分享自己的育儿知识和理论。

在《面向未来的30堂精英教育必修课》中,陈美龄会讲述带给孩子强大内驱力的自我发展能力的培养,例如「乐于挑战的成长型心态养成术」、「培养不受金钱控制的孩子」、「教孩子在最黑暗的时候找到光明」等。

会讲到如何培养孩子的社会交往能力,例如「从小给孩子展现领导力的机会」、「如何和孩子谈校园霸凌」、「如何和孩子谈性」等。

会讲到未来20年顶级名校的教育趋势,什么样的孩子才可能进入斯坦福等顶级名校;同时也会关注到家长本身的必修课,针对职场妈妈如何合理分配自己的时间、夫妻教育理念不一致时该怎么办、如何给孩子最正确的指引等等。

-Hl.jpg)

-bj.jpg)